В настоящее время в Российской Федерации существует актуальная проблема – высокие суммы дебиторских задолженностей организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Причем, в некоторых регионах нашей страны положение ресурсоснабжающих организаций можно назвать, крайне тяжелым. Фактически, для таких организаций дебиторская задолженность является преобладающим направлением вложения капитала. Отсюда следует, что во избежание неэффективной деятельности поставщикам ЖКУ необходима грамотная организация работы по взысканию долгов с потребителей. В данной статье нами были разобраны основные модели организации деятельности по взысканию долгов в ЖКХ, были рассмотрены способы сотрудничества ресурсоснабжающих организаций с коллекторскими агентствами. Так же мы провели анализ эффективности деятельности коллекторских компаний в ЖКХ, исследовали вопрос сохранения режима персональных данных, и в заключение предложили свои варианты решений проблем больших дебиторских задолженностей в жилищно-коммунальном хозяйстве.

коллекторское агентство

взыскание долгов

жилищно-коммунальные услуги

1. Гражданский кодекс РФ.

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г.

3. Портал «Реформы ЖКХ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reformagkh.ru. (дата обращения: 23.10.2014)

4. Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. N 354 "О предоставлении комму-нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-лых домов".

6. Федеральный закон РФ от 21.12 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (зай-ме)".

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является проблема дебиторской задолженности по оплате услуг, оказываемых населению и арендаторам помещений.

В качестве примера, на рис.1 представлена задолженность населения, в некоторых регионах страны, перед ресурсоснабжающими организациями.

Рис. 1. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в некоторых субъектах Российской Федерации в 2013 г.

Для борьбы с этим явлением необходима грамотная организация работы по взысканию долгов с потребителей ЖКУ.

Материал и методы исследования

Образование дебиторской задолженности происходит по причинам неуплаты выставленных потребителям счетов в обозначенные сроки. Следовательно, дебиторская задолженность - это отсроченная выручка организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Бездействие или отсутствие налаженной работы по взысканию задолженностей за ЖКУ влечет за собой стремительный рост долгов потребителей, т.к. население или арендаторы в таком случае остаются безнаказанными и не чувствуют должной ответственности.

Особое внимание при этом стоит уделить снижению и предупреждению недавно возникших задолженностей, т.к. чем более продолжительное время долг не уплачивается, тем в меньшую стоимость он оценивается с учетом инфляции.

Система работы с должниками предполагает реализацию нескольких мероприятий: мониторинг задолженности, предупреждение задолженности, снижение задолженности в досудебном порядке и взыскание задолженности через суд.

Проводя мониторинг необходимо обратить внимание на то, какова продолжительность задолженности, сумма долга по каждому индивидуальному неплательщику, обслуживаемому дому (объекту) и динамику образования долга.

Для определения направлений работы с должниками в процессе мониторинга рекомендуется классифицировать задолженности по различным критериям, например, по сроку исполнения обязательств: текущая и просроченная задолженности. Просроченная задолженность характеризуется тем, что законный срок её погашения истек. В зависимости от того или иного критерия подбирается направление дальнейшей работы.

На этапе предупреждения задолженности выполняются мероприятия общего характера. Они направлены на устранение объективных причин возникновения задолженности.

К эффективным мероприятиям предупреждения задолженности можно отнести повышение качества сервисного обслуживания потребителей, в том числе совершенствование системы оплаты ЖКУ. Для этого организациям-поставщикам ЖКУ рекомендуется проводить следующие мероприятия:

Проводить быстрый перерасчет за недопоставки или оказание некачественных услуг;

Осуществлять своевременную доставку потребителям счет-квитанций на оплату ЖКУ;

Обеспечивать быстрое предоставление разъяснений по начисленным суммам;

Разработать альтернативные системы оплаты ЖКУ;

Придумать и внедрить системы напоминаний для плательщиков.

Так же, в отдельных случаях, можно создавать необходимые условия для потребителя, у которого возник недостаток денежных средств, чтобы он мог возмещать оплату за ЖКУ не деньгами, а иным способом. Например, в счет погашения долга производить какие-либо работы для организации, осуществляющей предоставление ЖКУ.

Проведение мероприятий по снижению задолженности должно начинаться незамедлительно, начиная с появления первой просроченной задолженности.

К ним относятся оповещение должников при помощи почтовых извещений и телефонных звонков, посещение должников, погашение задолженностей путем заключения соглашений и приостановление или ограничение предоставления ЖКУ.

Большой доле должников, долги за которыми появились менее двух месяцев назад, вполне достаточно одного напоминания, чтобы они погасили задолженность. Часто применяется такой способ оповещения, как публикация «черных списков» должников по оплате ЖКУ на интернет-сайтах, на досках объявлений перед подъездами. Однако здесь стоит вопрос в легитимности данного способа.

Посещение неплательщиков, работниками ЖКУ, проводится с целью совместного поиска решения проблемы. И этот подход, на первом этапе, является эффективным. При личной встрече выясняются причины возникновения задолженности и потребителю предлагаются возможные варианты погашения. Помимо этого, при посещении должника, ему предоставляется информация о существующих субсидиях, которыми он может воспользоваться, а так же разъясняются преимущества своевременной оплаты счетов за ЖКУ.

Компромиссным вариантом погашения задолженностей является заключение соглашений с потребителем. Такой способ избавляет стороны от обращения в судебные инстанции. В процессе осуществления данного мероприятия возможно заключение самых различных сделок между ресурсоснабжающими организациями и должниками, например:

Соглашение об изменении способа исполнения обязательств. По данному соглашению должник, в счет погашения долга, выполняет необходимые организации работы. В законодательстве такого рода соглашения принято называть отступными;

Соглашение о замене одного обязательства другим: новация долга в заемное обязательство (п. 1 ст. 414 ГК РФ). Задолженность переводится в разряд займа, т.е. на неплательщика возлагается обязанность выплатить организации еще и проценты по долгу;

Соглашение о погашении задолженности в определенный срок. По данному соглашению устанавливается строгий период, за который задолженность должна быть погашена;

Соглашение о переводе долга на другое лицо (ст. 391 ГК РФ).

Приостановление или ограничение предоставления ЖКУ является мерой договорной ответственности и досудебного воздействия, и включает в себя так же начисление пеней.

Взыскание пеней носит компенсационно-карательный характер, т. е. направлено наказать должника и компенсировать потери ресурсоснабжающей организации. В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ пени установлены в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. При этом увеличение установленного ЖК РФ размера пеней не допускается.

Условия приостановления или ограничения предоставления ЖКУ гражданам предусмотрены постановлением Правительства РФ от 6.05.2011г. N354.

Приостановление или ограничение подачи коммунальных услуг осуществляется в следующем порядке:

1) ресурсоснабжающая организация направляет неплательщику письменное уведомление о том, что в случае непогашения задолженности в течение 1 месяца с момента направления данного письма предоставление ему коммунальных услуг будет приостановлено или ограничено. Перечень таких услуг прилагается к уведомлению, которое передается должнику путем вручения под расписку или направления заказным письмом по почте;

2) в случае непогашения потребителем долга, в течение установленного в уведомлении срока ресурсоснабжающая организация вправе ограничить предоставление коммунальных услуг с предварительным письменным извещением об этом потребителя за трое суток;

3) при непогашении задолженности по истечению 1 месяца со дня введения ограничения ресурсоснабжающая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

Ограничение предоставления жилищных услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома практически неосуществимо.

Рассмотрим взыскание задолженности в судебном порядке. В случае если должниками не были выполнены обязанности по своевременной и полной оплате ЖКУ задолженность может быть взыскана в принудительном порядке. К судебному урегулированию стороны обращаются в том случае, если досудебное разбирательство не привело к положительному результату, т.е. обращение в судебные инстанции целесообразно, если использованы все меры досудебного воздействия.

Видами мер судебного воздействия являются взыскание задолженности по оплате ЖКУ, взыскание пеней, выселение неплательщика из наемного жилого помещения (ст. 90 ЖК РФ).

Выселение собственника из его квартиры на основании задолженностей за ЖКУ в любом размере в законодательстве не предусмотрено. Однако, если квартира является не единственным жильем для неплательщика - обращение на взыскание возможно.

Таким образом, для ресурсоснабжающих организаций основными принципами в работе с должниками должны стать построение четких, спланированных и регламентированных действий по отношению к потребителям-задолжникам, а так же профилактика задолженностей и их ликвидация на ранних стадиях, т.к. дальнейшая работа по взысканию долгов требует гораздо больших финансовых затрат, человеческих и временных ресурсов.

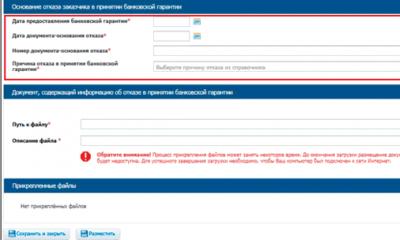

С первого дня возникновения задолженности и в любой момент до ее погашения данная задолженность может быть передана в коллекторские агентства - агентства по комплексному законному взысканию долгов, число которых в России не прекращает расти. На рис. 2. изображены некоторые регионы с указанием количества зарегистрированных в них коллекторских организаций.

Рис.2. Количество зарегистрированных на 2014 г. коллекторских агентств в субъектах Российской Федерации

Сопоставив рис. 1 и рис. 2 можно сделать вывод, что в тех регионах, где активно развивается коллекторская деятельность, ситуация с задолженностями населения по оплате ЖКУ является более благоприятной.

Методы коллекторов представляют собой информационную мотивацию должников к надлежащему поведению. Характерной особенностью коллекторства является их возможность выработать единую эффективную методику взыскания долгов, обладающих схожими основаниями (кредиты, коммунальные услуги). Такие объединенные схемы работы обходятся в несколько раз дешевле индивидуальных подходов.

На сегодняшний день выделяют два основных варианта сотрудничества с коллекторскими агентствами. Первый из них предполагает заключение договора между ресурсоснабжающей организацией и агентством. В тексте договора приводятся такие данные, как: сумма задолженностей, количество долгов, сроки возврата, информация по должнику, форма и размер вознаграждения коллекторов и др. При этом взыскатель должен выбрать и назначить ответственное лицо, которое будет контролировать, и координировать работу коллекторов.

Во втором варианте сотрудничества предполагается продажа задолженности по договору уступки прав. По результатам заключения такого договора коллектор становится взыскателем, а ресурсоснабжающая организация получает определенную сумму за продажу ранее принадлежащих ей прав. Следует отметить, что указанная форма сотрудничества с коллекторскими агентствами встречается несколько реже, чем первый вариант, поскольку зачастую у таких агентств нет в наличии значительных сумм денежных средств.

Рассмотрим системы оплаты услуг коллекторских агентств.

На данный момент можно выделить три основных системы оплаты коллекторских услуг. Согласно первой системе происходит начисление размера вознаграждения коллекторам в процентах от общей суммы денежных средств, полученных от должника. Размер вознаграждения зависит от времени просрочки и может достигать 50% от суммы долга при просрочке более 1 года. Данная система способствует мотивации коллектора, т.к. в случае безуспешной работы он не получит вознаграждения. Однако при использовании данной системы оплаты существует риск того, что малодоходные дела останутся без внимания коллекторов и пролежат на полке до истечения срока исковой давности.

Вторая система оплаты предполагает передачу коллекторскому агентству твердой денежной суммы. Такая система оплаты чаще всего применяется в случаях, когда вероятность взыскания долга достаточно высокая. Следует отметить, что в большинстве таких случаев выгоднее взыскивать долги собственными силами ресурсоснабжающей организации.

Третий вид системы оплаты является смешанным, и подразумевает сочетание первых двух систем. В таком случае коллекторскому агентству назначается и твердая сумма оплаты, и вознаграждение в виде процентов от возвращенных сумм за успешное взыскание долга.

Следует обратить внимание на тот факт, что в случае, если у ресурсоснабжающей организации имеется дебиторская задолженность, она так же является должником. Организация обязана расплачиваться за те ресурсы, которые она доставляет потребителям. Следовательно, отдавая коллекторским агентствам проценты с сумм задолженностей потребителей, или оплачивая работу коллекторов твердыми суммами, она лишает себя возможности погасить свою кредиторскую задолженность. На основании этого предлагаем четвертый вид системы оплаты, в котором коллекторскому агентству переходили бы лишь начисленные пени, а суммы долга возвращались бы в целости на счет ресурсоснабжающих организаций. Использование данного вида оплаты позволило бы работать поставщикам ЖКУ без ущерба для их деятельности и минимизировало бы риски банкротства.

Сложным в юридическом аспекте является вопрос сохранения режима персональных данных должников.

В Российской Федерации все организации, которые осуществляют обработку и хранение персональных данных, должны быть включены в Реестр по обработке персональных данных Роскомнадзора и соблюдать требования соответствующих законов (ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»). В случае выполнения данных требований коллекторское агентство имеет полное право хранить и обрабатывать персональные данные без права передачи их третьим лицам.

Однако передача персональных данных от ресурсоснабжающих организаций к коллекторским агентствам должна происходить только при наличии согласия должника на передачу его персональных данных коллекторскому агентству. При заключении договора организациями-поставщиками ЖКУ с потребителями отдельным пунктом должно быть выделено, что она вправе передавать данные о задолжавшем потребителе третьим лицам.

Если должником такого согласия не дано, то Роскомнадзор выдает ресурсоснабжающей организации предписание о необходимости прекратить неправомерную обработку персональных данных третьим лицом в трехдневный срок.

В соответствии с вступившим в силу 1 июля 2014 г. Федеральным законом РФ от 21.12 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" передача персональных данных третьим лицам при уступке прав (требований) по договору потребительского кредита разрешена при условии, что лицо, которому были уступлены права, обязано хранить ставшие ему известными персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение. Однако на деятельность ресурсоснабжающих организаций данный закон не распространяется, из чего следует, что необходима детальная разработка законодательной базы для коллекторской деятельности в Российской Федерации.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1) В тех регионах, где задолженности по оплате ЖКУ достигают критических значений, необходимо создать районные и городские коллекторские агентства по уплате долгов ЖКХ.

2) Ресурсоснабжающим организациям следует проводить удержание заработной платы должников в счет погашения долга за ЖКУ по исполнительным листам. Согласно ст. 66 Федерального закона N119-ФЗ такое удержание может составлять до 50% от суммы заработной платы. Если за один раз его не хватило на погашение долга, значит, удержания переносятся и на последующие зарплаты.

3) На основании проведенного исследования считаем целесообразным внести изменения в ч. 14 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, а именно повысить размер пеней до одной двухсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Данное изменение повысит интерес коллекторских агентств к четвертому виду системы оплаты их услуг, которая, на наш взгляд, является наиболее эффективной для организаций-поставщиков ЖКУ.

Рецензенты:

Хрусталёв Б.Б., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика, организация и управление производством» ПГУАС, г. Пенза.

Баронин С.А., д.э.н., профессор, преподаватель кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» ПГУАС, г. Пенза.

Библиографическая ссылка

Кузин Н.Я., Чевакина Н.И. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГОВ В ЖКХ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.;URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=15621 (дата обращения: 02.06.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Каждый хозяин квартиры в многоэтажном доме, который находится в ведении управляющей компании, ТСЖ или иного органа ЖКХ, обязан исправно оплачивать коммунальные услуги. Однако практика показывает, что далеко не все жильцы рассчитываются по квитанциям своевременно, а некоторые предпочитают не оплачивать коммуналку вовсе (несмотря на это, услугами ЖКХ они активно пользуются). Как добиться возврата долгов за ЖКУ и не допустить просрочек - читайте в статье.

По каким видам задолженности проводится работа с должниками ЖКХ

Задолженности за услуги ЖКХ подразделяются на несколько категорий по срокам выполнения обязательств:

1. Текущая

Текущая задолженность - это долг, образовавшийся в течение одного установленного срока. Такая задолженность может возникнуть, даже если срок ее погашения еще не подошел к концу.

В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ, оплачивать жилье и коммуналку необходимо до десятого числа каждого месяца, если иные условия не прописаны в ваших договорах с управляющими или ресурсоснабжающими организациями. То есть ЖК РФ позволяет органам ЖКХ самостоятельно устанавливать сроки уплаты коммунальных взносов в каждом отдельном доме.

Таким образом, в системе жилищно-коммунального хозяйства текущий долг образуется в период с первого по десятое число каждого месяца, следующего за оплачиваемым (если в договоре не прописаны иные условия).

По отношению к такому долгу никакие способы работы с должниками ЖКХ, меры взыскания и штрафные санкции не применяются. Ведь потребитель пока не успел нарушить права кредитора. Тем не менее, некоторые меры стимулирования своевременной оплаты все же могут применяться. Они направлены на то, чтобы предупредить образование просроченных долгов.

2. Просроченная

Просроченная задолженность - это долг, срок оплаты которого уже прошел. Если говорить о действующем порядке оплаты ЖКУ, то такая задолженность появляется 11 числа каждого месяца (если иные условия не прописаны в договоре).

При возникновении такого рода задолженности возможно применение мер взыскания и штрафных санкций, ведь потребитель уже совершил правонарушение, просрочив оплату коммуналки. Чтобы разработать оптимальный комплекс мер по снижению просроченной задолженности, следует узнать, на какие виды подразделяется долг исходя из возможного срока его погашения:

- Долг, который накопился в течение двух-трех месяцев.

Работа с должниками ЖКХ, накопившими задолженность в течение двух месяцев, практически не выполняется, поскольку ее экономическая эффективность весьма невелика. Ведь специалист по взысканию задолженности потратит много рабочего времени на нарушителя, а сумма оплаченного им долга будет совсем небольшой.

Такая задолженность может возникать как из-за недисциплинированности плательщиков, так и из-за того, что они получают зарплату после десятого числа каждого месяца.

- Долг, накопленный за период до года (долгосрочный).

Такой тип задолженности бывает вызван более глубинными причинами – например, осознанным уклонением нарушителя от оплаты ЖКУ.

- Долг, который можно погасить в течение 1-3 лет или невозможно погасить вовсе.

Чаще всего задолженность такого рода возникает ввиду сочетания следующих причин:

- низкий уровень дохода плательщика;

- хронические заболевания, мешающие внесению платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе алкоголизм и наркомания);

- ситуации, в которых погашение задолженности невозможно из-за юридических или практических препятствий.

Смотрите фрагмент вебинара для наших подписчиков на тему "Распространенные ошибки в общении с жителями: практика, советы и примеры"

К накоплению задолженности приводит совокупность нежелания плательщика вносить жилищно-коммунальные платежи и невозможности работы с должниками ЖКХ и взыскания долгов со стороны органов ЖКХ.

Своевременное получение денежных средств от жильцов для управляющих организаций очень важно. Большинство таких компаний работает без каких-то значительных запасов финансовых ресурсов, поэтому даже небольшое количество неплательщиков может подорвать устойчивость УК.

Жесткость управляющих организаций в истребовании задолженностей объясняется тем, что наличие должников в обслуживаемых домах прямо угрожает их существованию. Чтобы такая угроза стала реальной, достаточно даже 5% жильцов, которые несвоевременно вносят необходимые средства. Мы даже не говорим о том, что они не платят вообще. Здесь имеется в виду наиболее распространенный тип должников, которые оплачивают ЖКХ, но нерегулярно, например, раз в три месяца.

В то же время УК необходимо оплатить поставку тепла, воды и прочих ресурсов своевременно. 5 % выпадающих средств превращаются в кассовый разрыв, который приходится как-то компенсировать. В условиях удорожания денег и уменьшения их количества свободных финансовых ресурсов у управляющих организаций обычно не бывает. Приходится прибегать к кредитованию, а значит, накапливать проценты на занятые у банков суммы. С современными ставками по кредитам в районе 20% УК начинают постепенно копить собственные долги, и через 4-5 лет такой деятельности честно работающая в сфере ЖКХ организация может превратиться в банкрота.

Причины, которые приводят к тому, что потребители прекращают оплату жилищно-коммунальных услуг, можно подразделить на две категории: объективные и субъективные.

- Оценка различных способов оплаты коммунальных услуг

- Причины, обусловленные низкими доходами плательщика. Речь идет о потребителях, которые получают низкую или среднюю зарплату. Возможно, они и хотели бы своевременно оплачивать ЖКУ, но не имеют такой возможности из-за отсутствия финансов. Так, жилец может получать доход, не позволяющий ему ни претендовать на льготы и субсидии, ни оплачивать ЖКУ в полном объеме. Также к этой категории относятся причины, связанные с датой получения дохода – большинство жителей получают основной доход в виде зарплаты, сроки выдачи которой значительно разнятся.

- Причины, обусловленные высокими расходами плательщика. Речь идет, в первую очередь, о сезонных расходах на новогодние праздники, свадьбы, дни рождения и пр., сбор детей в детсады и школы, а также об иных крупных расходах – к примеру, на покупку автомобиля, бытовой техники, крупногабаритной мебели и пр.

- Причины, обусловленные морально-психологическим состоянием потребителя. Такие неплательщики делятся на умышленных, которые не платят за ЖКУ намеренно, например, из-за того, что не согласны с реформами жилищно-коммунального хозяйства, и неумышленных, которые элементарно забывают внести платеж по квитанции.

- Причины, обусловленные физическим состоянием потребителя. Речь идет о гражданах, страдающих от различных заболеваний. Они попросту не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без посторонней помощи, отсюда и происходит накопление задолженности. При этом они гасят ее, как только все мешающие обстоятельства удается устранить.

- Причины, обусловленные местом пребывания плательщика (например, в другом городе), его временным отсутствием. Такие обстоятельства приводят к возникновению разрыва между начисленными и оплаченными счетами и осложняют работу с должниками ЖКХ.

- Причины, обусловленные низким качеством ЖКУ, невыстроенной системой контроля над ним. Плательщики зачастую отказываются оплачивать некачественные услуги, к тому же если тарифы на них регулярно повышаются.

- Причины, обусловленные организационными проблемами с начислением платы за ЖКУ. К примеру, потребитель может быть не согласен с суммой к оплате. Пока он не выяснит, чем обусловлены суммы в квитанциях, он не станет их оплачивать.

- Причины, обусловленные неверной организацией системы сбора платежей за ЖКУ. Речь идет о неудобно расположенных кассах оплаты, не вовремя разосланных квитанциях, не дошедших до потребителя счетах и т.д. Все эти препятствия отдаляют момент оплаты ЖКУ на неопределенно долгий срок.

- Причины, связанные с правом некоторых категорий граждан на льготы и субсидии. Иногда процедура реализации права на компенсацию бывает очень сложной, долгой и запутанной. В свою очередь, это откладывает момент, когда получатель субсидии сможет оплатить ЖКУ. Кроме того, этот факт снижает общее число получателей жилищных субсидий – люди бывают не готовы тратить время на оформление документов, раскрывать сведения о своих доходах и социальном статусе малообеспеченного.

- Причины, обусловленные завышенными тарифами на жилищно-коммунальные услуги:

- причины, обусловленные ростом цен и тарифов на ЖКУ, – регулярное повышение объема платежей для каждого плательщика снижает их общий объем – население не успевает перепланировать семейные бюджеты, и граждане начинают переходить в категорию неплатежеспособных;

- причины, обусловленные существующей политикой тарифообразования, которая является излишне строгой и негибкой. Согласно российскому законодательству, органы ценового регулирования должны устанавливать фиксированные цены и тарифы на ЖКУ, единые для региона в целом, с крошечным процентом рентабельности. Вследствие такого регулирования поставщики не могут снижать цены на услуги, а потребители из разных районов получают услуги разного качества по единым ценам;

- Причины, обусловленные недостаточно продуманными механизмами привлечения к ответственности за неуплату жилищно-коммунальных платежей или за их несвоевременную уплату. К примеру, граждане могут не спешить оплачивать ЖКУ, если знают, что за просрочки не предусмотрено штрафов и пеней, а в случае предъявления к ним исковых требований в судебном порядке, они смогут оплатить всю задолженность без дополнительных штрафов в досудебном порядке.

- Причины, обусловленные недостаточным информированием населения. Речь идет о некачественном информационном обеспечении, недостаточном количестве информации и ограничениях доступа к ней.

К объективным причинам накопления задолженностей можно отнести также ситуацию, когда дом оказывается без управляющей организации. Так бывает, если УК самостоятельно отказывается от обслуживания МКД, либо ее лишают такой возможности из-за допущенных нарушений.

Жильцы многоэтажки на определенный период оказываются в правовой лакуне. Какое-то время им не приходят платежки, хотя основные коммунальные услуги продолжают предоставляться. Иногда такая ситуация может тянуться годами, в результате чего собственники квартир накапливают долги, а общедомовое имущество оказывается без должного внимания.

Остаться без управления дом не может. Собственникам квартир в итоге придется создать ТСЖ или провести собрание по выбору новой УК. Если они не смогут выбрать управляющую организацию самостоятельно, то ее должны назначить органы местного самоуправления. По закону властям дается три месяца на обеспечение дома новой УК. Этот срок может быть нарушен по нескольким причинам:

- отсутствие активности жильцов в решении данного вопроса;

- невыполнение чиновниками своих обязанностей;

- конфликт нескольких управляющих организаций за право получения дома.

Когда УК будет назначена, она потребует оплатить все пропущенные счета. Здесь ее ждут определенные проблемы, так как придется требовать от жильцов погасить значительные накопленные суммы.

К числу наиболее сложных для управляющих организаций также относятся ситуации с долгами отсутствующих должников. Например, в таком случае непросто начать судебное разбирательство. УК необходимо подавать исковое заявление по месту регистрации и проживания владельца, а оно не всегда совпадает с адресом неоплачиваемого жилья.

Еще одна проблема – отсутствие контроля не живущих в квартире собственников за приборами учета. Это также становится причиной накопления дополнительных долгов за ЖКУ , которые собственники затем начинают оспаривать у управляющей организации. Для примера приведем ситуацию с длительно пустующей квартирой, в которой пропущен срок поверки счетчиков воды и электричества. По факту ни один из этих ресурсов не расходуется, но из-за отсутствия действий со стороны жильца УК начинает начислять плату по нормативу.

Появившийся через какое-то время собственник пытается добиться перерасчета, но закон в данном случае на стороне управляющей организации. Слежение за состоянием индивидуальных приборов учета – обязанность жильцов, поэтому УК вправе требовать возврата начисленных по нормативам средств. При необходимости такая позиция без особых сложностей отстаивается в суде.

Под должниками за услуги ЖКХ традиционно понимают физических лиц, владеющих жилплощадью или проживающих в ней по договору социального найма. Однако собственниками квартир в многоэтажных домах являются не только граждане. Значительная часть жилого фонда находится в распоряжении муниципалитетов и различных государственных органов.

Квартирами в обычных МКД могут владеть разные министерства, использующие их в качестве служебного жилья и в иных целях. К примеру, достаточно много жилых площадей находится в собственности Министерства обороны. Кстати, именно оно считается одним из основных должников за коммуналку среди собственников, не являющихся физическими лицами.

Муниципалитеты, занимающиеся предоставлением жилья по договорам социального найма, тоже зачастую считают, что в сложной ситуации можно пренебречь оплатой ЖКХ. Представителям управляющих организаций убеждать чиновников в необходимости погашать долги зачастую даже тяжелее, чем обычных граждан. В таком случае нередко приходится прибегать к помощи контролирующих органов, в частности, прокуратуры.

- Упрощенный порядок взыскания задолженности за коммунальные услуги в арбитражных судах

Какими методами может проводиться досудебная работа с должниками по ЖКХ

Метод 1. Обнаружить должников, которые не желают оплачивать услуги ЖКХ

Существует определенная категория жильцов, которые принципиально не желают оплачивать коммунальные услуги. Они апеллируют к тому, что предоставляемые им услуги отличаются низким качеством, не соответствующим плате за них. Очень важно разъяснить жильцам, что неоплата коммунальных услуг – не выход, и существуют законные методы решения проблемы.

Метод 2. Повысить собираемость коммунальных платежей можно с помощью субсидирования

Посоветуйте жильцам не накапливать долги, а решать свои проблемы законными методами – к примеру, обратиться за предоставлением субсидии. Ведь человек может потерять работу, лишиться и без того маленького заработка, попросту заболеть – причин для накопления долгов за ЖКУ существует множество. Механизм субсидирования призван помочь людям, попавшим в сложные ситуации. Субсидию можно получить в том случае, если расходы на коммуналку «съедают» 22 % совокупного дохода семьи. В субъектах России этот процент может быть иным, однако, он не может превышать цифры, установленные на федеральном уровне.

Чтобы попросить помощи у государства, необходимо собрать минимальный пакет документов.

Существуют и другие виды льгот по оплате коммуналки, которые действуют для различных категорий лиц. Сведения о них должны размещаться на информационных стендах или доводиться до жильцов в устной форме.

Метод 3. Предложить заключить соглашение о погашении задолженности

Если личное общение и работа с должником ЖКХ не увенчалась успехом, можно приступать к досудебной претензионной практике. Официальную претензию можно направить заказным письмом или вручить лично в руки под подпись. Для многих должников официальный документ становится решающим аргументом в пользу погашения долга.

После вручения такой претензии почти половина должников немедленно отправляется гасить долги – они опасаются наступления более тяжких последствий. Читайте в журнале « ».

Метод 4. Создать неудобства для должников по услугам ЖКХ

Существует два законных метода работы с должниками ЖКХ:

- ограничение права выезда заграницу;

- отключение или ограничение жилищно-коммунальной услуги.

Работа с должниками ЖКХ в судебном порядке

При работе с должниками ЖКХ в судебном порядке выполняются следующие действия: поиск необходимых документов, составление иска, участие в судебных заседаниях, получение вынесенного решения и исполнительных листов.

Отличительная особенность судебного производства заключается в том, что стороны дела состязаются на равных условиях. Соответственно, коммунальная служба должна доказать суду, что у неплательщика накопилась именно такая задолженность, и что сама компания имеет право требовать ее уплаты у должника. В свою очередь, владелец квартиры или ее наниматель может оспаривать эти требования. Зачастую неплательщики имеют претензии именно к сумме долга. Они апеллируют к тому, что на деле коммунальные услуги не были оказаны в полном объеме, тарифы, по которым взимается плата, установлены незаконно, а начисления произведены с ошибками.

Иск к неплательщику должен быть подготовлен с особой тщательностью: необходимо собрать документы, подтверждающие сумму долга, и приложить их к иску (статья 132 ГПК РФ). Стоит отметить, что если у управляющей организации и гражданина не заключен договор об оказании услуг ЖКХ, это не является для него поводом не платить коммуналку.

Законом не предусматривается обязательное погашение долга в досудебном порядке. Если эта норма не прописана и в договоре на управление многоквартирным домом, то управляющая компания может сразу же подать на должника в суд, не направляя ему никаких уведомлений и требований ликвидировать долг.

Если ответчик, которому сообщили о месте и времени проведения заседания, не явился в зал суда без уважительной причины и без просьбы рассмотреть дело в его отсутствие, судебный процесс может пройти в порядке заочного производства.

Сторона, которая выиграет дело, сможет по решению суда взыскать с другой стороны все убытки, понесенные в ходе разбирательства, – в том числе расходы на госпошлину и адвоката.

За исполнением решения суда (или любых иных органов и должностных лиц) будет следить федеральная служба судебных приставов.

Если должник не исполнит решение суда в установленные в нем сроки и без уважительных на то причин, судебные приставы могут вынести ему постановление о временном запрете на выезд за границу. Такой документ выносится по заявлению взыскателя или по собственной инициативе службы судебных приставов.

При работе с должниками управляющие организации в последнее время часто используют такой действенный аргумент, как угрозу внесения информации о просроченных платежах в кредитную историю. Многие должники не догадываются о таком риске. Попадание в подобный «черный список» для значительной части из них крайне нежелательно, так как немалый процент неплательщиков – вполне состоятельные люди, не оплачивающие коммуналку вовсе не из-за отсутствия денежных средств.

К примеру, среди должников много тех, кто приобретает инвестиционную недвижимость. При наличии в собственности нескольких квартир неоплата может быть связана просто с тем, что человек забывает внести деньги.

УК нужно объяснять таким должникам, что информация в кредитную историю попадает через 10 дней после того, как суд вынесет решение о взыскании долга. Таким образом, неплательщику дается разумная отсрочка платежа даже в этом случае. Если он за 10 дней погасит долги, то никаких репутационных издержек не понесет.

Аргументировать свою позицию управляющая организация может разными способами. Наиболее действенными тут являются классические доводы относительно того, что порча кредитной истории из-за долга, который все равно будет взыскан, может помешать человеку в будущем взять кредит на какое-либо приобретение или оформить ипотеку.

Меры принудительного исполнения:

- Обращение взыскания на собственность неплательщика: деньги, вклады, ценные бумаги.

- Обращение взыскания на зарплату, пенсию и иные периодические выплаты, которые неплательщик получает на основании трудовых, гражданско-правовых или социальных отношений.

- Обращение взыскания на имущественные права неплательщика – например, на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он является взыскателем, на право получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации и т.д.

- Изъятие у неплательщика собственности, присужденной взыскателю.

- Арест имущества неплательщика во исполнение судебного решения.

- Перерегистрация имущественных прав с неплательщика на взыскателя в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

- Совершение действий, прописанных в исполнительном листе, от имени и за счет неплательщика без его личного участия (если возможно).

- Принудительное выселение неплательщика из квартиры.

- Освобождение нежилых помещений (складов и хранилищ) от имущества неплательщика, запрет на пребывание в них.

- Принудительное выселение из России иностранных граждан или людей без гражданства.

- Другие действия, которые предусмотрены в федеральном законе или исполнительных документах.

Работа с должниками ЖКХ с помощью приказного производства

Федеральным законом от 02.03.2016 №45-ФЗ были введены новые положения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, вступившие в силу с 1 июня 2016 года. Они касаются приказного порядка взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, а также телефонную связь.

Приказное производство - это новый порядок рассмотрения бесспорных требований кредитора. Теперь их можно рассматривать в сокращенные сроки без проведения судебного разбирательства и заслушивания мнений сторон, а лишь с помощью исследования представленных кредитором письменных доказательств. Итогом такого производства становится выдача судебного приказа.

Судебный приказ - это судебное постановление и исполнительный документ в одной бумаге. Кредитор, которому был выдан судебный приказ, может сразу же приступить к взысканию долга.

Ранее такой порядок также был предусмотрен в некоторых судебных процессах, но он не являлся обязательным для жилищно-коммунальных споров.

Приказное производство призвано сделать судебную защиту кредиторов более оперативной, а исполнение судебных актов – более эффективным. Такое производство снимает с судов необходимость браться за дела, не нуждающиеся в подробном рассмотрении, то есть дела с бесспорными требованиями. Дать оценку новому институту приказного производства пока трудно. Тем не менее, уже можно определить новые требования к работе с должниками ЖКХ.

К преимуществам судебного приказа можно отнести:

- оперативность выдачи - в течение 5 дней с момента подачи соответствующего заявления в суд;

- отсутствие судебных процедур – разбирательств, вызова сторон, заслушивания их мнений;

- приравнивание судебного приказа к исполнительному листу, приведение его в исполнение в соответствующем порядке.

Тем не менее, у судебного приказа есть и ряд недостатков – в первую очередь, для неплательщика. Он не может узнать о мотивировке принятого решения, так как в судебном приказе она не прописывается. Кроме того, ему неподконтролен сам процесс взыскания, а это может привести к обременению его имущества и запрету на выезд из страны.

Получение управляющей организацией судебного приказа еще не означает скорого возвращения должником денежных средств. Нередко происходит так, что у собственника квартиры нет денег и официального источника дохода, к которому можно было бы применить взыскание. Если должник действительно не работает и готов идти навстречу в погашении задолженности, то ему можно предложить отработать ее. Так человек сможет постепенно снять с себя денежные требования и получить пусть даже небольшой заработок.

Предложение отработки долга за ЖКХ – это одно из компромиссных решений в арсенале управляющих организаций. УК при реализации такой схемы может заполнить имеющиеся вакансии и активизировать работы на каком-то важном в данный момент направлении. Должнику помимо источника дохода предлагается избавление от пеней и компенсации судебных расходов. Последние будут неизбежными, если собственник жилья не станет проявлять активности в погашении задолженности.

Более подробно о возможности привлечения должников к отработке, правильном оформлении такой схемы и прочих тонкостях процесса вы можете узнать в статье из статьи журнала «Управление МКД» - « ».

Работа с должниками ЖКХ: 4 этапа получения судебного приказа

Этап 1. Обращение за получением судебного приказа.

При наличии просроченных долгов за жилое помещение или коммунальные услуги, не превышающих сумму в полмиллиона рублей (п. 1 ст. 121 ГПК РФ), кредитор вправе обратиться в суд за получением судебного приказа. Взыскателем в данном случае может выступать управляющая компания, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающая организация и пр.

В других ситуациях споры о погашении долгов должны разрешаться на общих основаниях искового производства.

Этап 2. Рассмотрение вопроса о выписке судебного приказа производится судьей без судебного заседания, без извещения сторон, без ведения протокола.

Судья самостоятельно принимает решение исходя из документов, предоставленных взыскателем. В итоге судебный приказ должен быть:

- вынесен в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя;

- выпущен в двух экземплярах на специальном судебном бланке. Один экземпляр остается в суде, другой выдается кредитору. Неплательщик получает копию;

- составлен в двух частях - вводной и резолютивной. Основным отличием от судебного решения является отсутствие описательной части, то есть мотивировки. Она ограничивается лишь ссылкой на закон, который послужил основанием для удовлетворения требований.

Судебный приказ направляется по адресу, который указал взыскатель (кредитор), и только один раз. Но поскольку срок, во время которого неплательщик может направить свои возражения по судебному приказу, начинает отсчитываться с даты получения приказа неплательщиком, а он может временно уехать или переехать вовсе, возможна повторная отправка приказа по новому месту нахождения.

Неплательщик может оспорить судебный приказ в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа. В случае поступления возражений судебный приказ аннулируется. Выписывая определение об отмене, судья должен разъяснить взыскателю, что он может подать те же требования, но уже в порядке обычного иска. Копии определения суда об отмене судебного приказа должны быть направлены сторонам в течение трех дней с момента вынесения.

Этап 4. Если в течение десяти дней неплательщик не направит свои возражения в суд, судья может выдать кредитору второй экземпляр документа с гербовой печатью суда. Взыскатель может сразу же предъявить его к исполнению.

Судебный приказ приводится в исполнение в том же порядке, что и все судебные постановления.

- Порядок перехода на прямые расчеты за коммунальные услуги

Работа с должниками ЖКХ с привлечением коллекторских агентств

Работа с должниками ЖКХ и взыскание с них задолженностей – неотъемлемая составляющая ежедневной рутины управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Обычно управляющие организации не привлекают к своей деятельности коллекторов – в сфере ЖКХ это не принято. Фирмы, управляющие многоквартирными домами, стараются взыскать задолженность с жильцов самостоятельно. При этом эксперты полагают, что в ближайшем будущем коллекторы станут гораздо активнее работать над привлечением клиентов из сферы ЖКХ.

Коллекторская деятельность сейчас строго контролируется законом. Требования и ограничения для коллекторов прописаны в Федеральном законе №230-ФЗ от 3 июля 2016 года.

Сами управляющие организации, взыскивающие долги с населения, под действие этого закона не подпадают. Фирмы, управляющие многоквартирными домами, не становятся коллекторами, взыскивая долги за ЖКУ, поскольку:

- по закону, коллекторы – это лица, для которых взыскание задолженностей с физлиц является основным видом деятельности;

- действие закона не распространяется на задолженности по законам о ЖКХ, поставках коммунальных услуг, обращении с бытовым мусором и пр.

Закон о коллекторах имеет силу только в тех случаях, когда полномочия по взысканию задолженности отдаются банку или профессиональному коллекторскому агентству.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК также могут самостоятельно осуществлять работу с должниками ЖКХ и взыскание с них задолженностей. Этой сферы новый закон не касается. Под деятельностью коллекторов подразумевается осуществление действий по взысканию просроченной задолженности с физлиц, которое выполняется специализированными организациями. В законе о коллекторах четко прописаны способы, которые можно применять в общении с неплательщиками, а также методы, использовать которые запрещено.

Заключая договор с коллекторским агентством, помните о действиях, которые запрещены при работе с должниками ЖКХ. В их число входят следующие запреты:

- на использование физической силы против должника;

- на повреждение имущества;

- на использование опасных методов;

- на психологическое воздействие (оскорбления, публичное унижение);

- на введение должника в заблуждение, иные варианты злоупотребления правом;

- на раскрытие информации о неплательщике третьим лицам.

Запрет подобных действий следует продублировать в тексте договора, который вы будете подписывать с коллекторами. Угрозы совершения действий, запрещенных Законом о коллекторах, приравниваются к самим таким действиям и также строго преследуются.

Обязательно ознакомьтесь со всеми сведениями о коллекторском агентстве, с которым вы планируете заключить договор о работе с должниками ЖКХ. Взыскивать просроченные долги с населения могут только юрилица, состоящие в госреестре. Пока этот перечень только разрабатывается, он не утвержден в окончательном виде. Поэтому стоит обращать внимание на уставные документы потенциального партнера.

Заниматься взысканием задолженностей на профессиональном уровне могут только компании, которые имеют в своих учредительных бумагах код ОКВЭД 82.91 (взыскание долгов по квитанциям, их пересылка клиентам) или 69.10 (деятельность в юридической сфере). Закон о коллекторах не позволяет прибегать к услугам более чем одного коллекторского агентства одновременно.

- Законно ли разглашать списки должников по оплате ЖКУ?

Работа с должниками ЖКХ: примеры из практики

Приведем несколько примеров того, как велась работа с должниками ЖКХ в разных российских городах в различные периоды времени.

Пример 1. Энергетики и чиновники из Минстроя Омской области лично выезжали на дом к злостным должникам за ЖКУ, которые проживали в районах Омска с малоэтажной застройкой. С ними беседовали, им вручались извещения, предлагались графики погашения долгов. Случаи отключения домов от электричества были скорее исключением. Всего граждане задолжали органам ЖКХ Омска больше 108 миллионов рублей, а их кредиторская задолженность превысила 78 миллионов. В итоге неплательщикам выдали около 14 тысяч предписаний о погашении 29 миллионов рублей долгов, а исковые требования к неплательщикам превысили миллион рублей.

Пример 2. Фамилии самых злостных должников Климовска публикуют в местных газетах. Полторы тысячи климовчан накопили больше 25 миллионов рублей долга перед городскими предприятиями ЖКХ. В их числе были граждане, получающие хорошую зарплату, но при этом не ставящие платежи за ЖКУ в число первостепенных трат. Печатать в газетах предполагалось именно их имена, а не списки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Пример 3. Власти Ханты-Мансийска разработали свой метод борьбы с неплательщиками: здесь долги за ЖКУ начали вычитать прямо из зарплаты. Таким образом, основным способом работы с должниками ЖКХ стало обращение напрямую к их работодателям. Коммунальщики в судебном порядке добивались взыскания задолженности прямо по месту службы. За долг до десяти тысяч рублей коммунальщики выдавали уведомления самим должникам, а когда сумма переходила отметку в 15 тысяч рублей, дело отдавали в суд и к работодателям.

Пример 4. В Тюменской области люди стали должниками по неведению. Жители поселка Пойковский задолжали коммунальщикам огромную сумму – почти четыре миллиона рублей. Многие из них не платили за ЖКУ годами – так, за четыре года некоторые из них накопили долг в 13 тысяч рублей. Коммунальщики ежемесячно приходили к должникам, предупреждали о возможных отключениях услуг и выселении, но результата эти действия не давали. Тем не менее, сотрудники ЖКХ продолжали ходить к должникам, а затем начали подавать на них в суд и выселять из квартир. Всего в должниках числились 700 семей Пойковского. Коммунальщики боролись с ними только в судебном порядке, однако судебные приставы столкнулись с другой проблемой – брать с должников было нечего. Неплательщики редко проявляли сознательность, зато часто жаловались на коммунальщиков, а некоторые из них и вовсе не знали, что за квартиру нужно платить.

Пример 5. Креативный метод взыскания долгов разработали коммунальщики Сургута. Они передавали сведения о должниках в паспортный стол, и те лишались возможности получить какую-либо справку или услугу. Таким образом коммунальщики хотели не лишить жителей необходимых им справок, а лишь проинформировать о задолженности и подстегнуть к ее погашению.

Пример 6. Сотрудники муниципального предприятия «Управление ЖКХ города Канаш» находили действенные способы взыскания долгов с неплательщиков. Так, они прекратили электроснабжение в 107 квартирах. Такая мера воздействия имела свой результат: большинство должников частично или полностью погасили задолженность за свет. Также в суд было направлено 546 исков, они также стали стимулом к оплате долгов. Списки должников печатали в местных газетах. Руководитель городской администрации своим указом создал в городе комиссию по расчетам населения за ЖКУ. Она была призвана следить за полнотой и своевременностью оплаты услуг ЖКХ, а также способствовать сокращению задолженности. На первое заседание ведомства были приглашены 13 должников. Двое из них ликвидировали свои долги сразу же, как только получили извещения о проведении комиссии, еще до ее заседания. Остальные пообещали сделать это, как только появится такая возможность. В противном случае им грозило лишение квартиры.

Работа с должниками ЖКХ без ошибок

Ошибка 1. Председатель (или управляющий) лично работает с должниками и сам ходит в суд.

Это первая и самая распространенная ошибка. Председателю или управляющему не следует самостоятельно принимать участие в судебных спорах с жильцами, владельцами квартир, членами ТСЖ или ЖСК. Лучше, чтобы в суде выступал представитель организации, действующий на основании доверенности. Кроме того, ему же следует подписывать все судебные иски, ходатайства и пр. В этом случае конфронтацию с жильцами председатель будет ощущать в меньшей степени (хоть она и сохранится). Зачастую жильцы длительное время не оплачивают коммунальные счета именно из-за конфликтов с председателем, членами правления или из-за недовольства выбранным способом управления домом. Так что с этой конфронтацией может столкнуться и управляющая компания.

Есть и еще одна рекомендация: некоторых неплательщиков легко подстегнуть к оплате простым разговором, но не с председателем ТСЖ или руководителем УК, а с юристом, нанятым для работы с должниками ЖКХ. Первым делом он должен объяснить неплательщику, что задолженность с него будет взыскана в любом случае, но если довести дело до суда, это создаст множество неудобств: гражданину придется тратить время и средства на представителя в суде, оплачивать госпошлину, штрафы, пени, судебные издержки, понесенные УК или ТСЖ (ЖСК). Такие беседы наряду с письменными извещениями и квитанциями, отправленными заказным письмом под подпись, могут наставить на путь истинный до половины должников.

Для того чтобы взыскать долг в суде, необходимо составить отдельный договор на оказание юридических услуг – желательно, на каждого должника индивидуально. Обратите внимание: суды взыскивают расходы на представителя именно с неплательщика и только при наличии отдельного договора, в котором прописана сумма этих издержек.

Общее сопровождение юриста можно прописать в смете расходов ТСЖ (ЖСК) в статье «управленческие затраты». А вот расходы на отдельных должников будут осуществляться за счет этих самых неплательщиков.

Ошибка 2. Иски о погашении задолженности направляются в суд по месту расположения многоквартирного дома.

Иск подается не по месту положения дома, а по месту жительства ответчика. Если неплательщик не прописан в квартире, за которой числится долг (а сейчас это не является обязательным), то иск следует направить по месту его постоянной прописки.

Ошибка 3. Если владелец, члены его семьи или наниматели не прописаны в квартире, факт проживания и использования жилищно-коммунальных услуг необходимо установить.

К слову, это касается не только работы с должниками ЖКХ. Если говорить об оплате содержания и текущего ремонта здания, то эти расходы владелец должен нести в обязательном порядке, независимо от того, проживает он в квартире или нет. То же самое можно сказать о незаселенных квартирах, которыми владеет муниципалитет.

Чтобы предъявить неплательщику обоснованные требования, истец должен подготовить веские доказательства своей правоты. В этом качестве могут выступать следующие документы:

- акты, подписанные несколькими лицами (председателем ТСЖ, руководителем обслуживающей компании, членами правления или просто жильцами);

- докладная управленца (коменданта и т.п.), подтверждающая факт проживания в той или иной квартире определенного количества человек (членов семьи или нанимателей);

- квитанции об оплате электричества (или справка из электроснабжающей организации);

- косвенные доказательства: сведения о посещении гражданином близлежащей больницы, его детьми – школы или детсада.

Устными доказательствами могут стать свидетельские показания. В роли свидетелей могут выступать как сотрудники ТСЖ или обслуживающей компании (управляющий, комендант, хоть слесарь!), так и соседи.

Ошибка 4. Убежденность, что суд сам все знает.

Это не так. Вы должны убедить судью в собственной правоте. И дело тут вовсе не в том, что суд изначально относится к вам предвзято. Даже если это так, вам необходимо самостоятельно доказать, что вы правы. Первым шагом на пути к успеху станет правильная досудебная подготовка. Второй шаг – это хорошие материалы, собранные в судебное дело. Третий шаг – ваша обоснованная и аргументированная позиция. Если эти три шага будут пройдены, суду не останется ничего иного, кроме как признать вас правым и вынести положительный для вас вердикт.

Когда вы будете доказываться свою позицию в суде, необходимо приводить обоснованные и убедительные доказательства вашей позиции и правоты, а вот эмоции могут сослужить плохую службу. Пусть они останутся на стороне ответчика, а вот истцу стоит избавиться от них. Именно поэтому в суд редко отправляют председателей и руководителей. Обычно они приходят на заседание один раз, чтобы аргументировать свою позицию, доказать состоятельность и профессионализм. Ведь, во-первых, они не хотят вызывать на себя весь накопившийся у неплательщика негатив. Во-вторых, им сложно избавиться от эмоций, поскольку они могут состоять с ответчиком в соседских и даже дружеских отношениях. К тому же им как таким же собственникам квартир бывает особенно неприятно видеть неплательщика, живущего за счет соседей. Особенно если этот должник – человек состоятельный, который не платит только из-за собственного хамства и пренебрежительного отношения к окружающим. Хотя обычно неплательщиками являются лица асоциальные, но и они в суде ведут себя по-хамски. Все эти обстоятельства приводят к тому, что чаще всего в суд являются независимые юристы, нанятые истцами. И на суд, и на неплательщиков они влияют плодотворно.

Вложенные файлы

- Калькуляция на установку - демонтаж заглушек.xls

- Уведомление об ограничении КУ.rtf

- Предупреждение о задолженности и об ограничении КУ.rtf

Н.В. Сандалова,

Исполнительный директор ООО "Лекс-Консалтинг"

В ходе кризиса пострадали все отрасли экономики, однако больше всего досталось жилищно-коммунальному хозяйству, которое и в обычные, экономически благополучные годы было не в почете у граждан. Причина, разумеется, кроется в постоянном росте тарифов и стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных средствах у населения. Все это снизило уровень собираемости платежей за услуги до 50-60% - именно такие показатели по долгам в сфере ЖКХ приводит статистика.

Хорошо понимая положение дел с оплатой жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ), управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и прочие рьяно взялись за решение вопроса о погашении задолженностей, Причем каждый применяет свои методы: кто-то обращается к коллекторам, кто-то расклеивает фото должников на уличных столбах, кто-то использует и вовсе "эксклюзивные" способы борьбы. Некоторые методы являются действенными, некоторые - безрезультатными. Вместе с тем все они носят не системный, а разовый и часто неправовой характер. В работе по сбору платежей и погашению задолженностей (работа с должниками в ЖКХ) нужно применять постоянные и последовательные методы в отношении каждого должника - план работы и последовательные мероприятия работы с должниками ЖКХ.

Полагаем целесообразным начать с постановки достаточно амбициозной цели -изменить приоритет граждан в расходовании домашнего бюджета. Не секрет, что для россиян оплата ЖКУ является далеко не первостепенной задачей, в то время как должна находиться на первом месте среди остальных приоритетов, равно как погашение кредита и приобретение продуктов. Управляющие компании и ТСЖ прежде всего должны уделять внимание не снижению уровня задолженности, а формированию среди населения устойчивого понимания того, что оплачивать услуги ЖКУ нужно своевременно.

Для улучшения сложившейся ситуации должны действовать два основных принципа: принцип работы с долгами за ЖКХ в правовом поле и информационный принцип работы с жильцами. Первый принцип означает постоянную работу с населением по формированию юридических прецедентов, судебной практики и результатов исполнительного производства по взысканию задолженности за ЖКУ, т. е. правовую работу с должниками ЖКХ. Второй принцип предполагает работу с жильцами главным образом в информационном поле, и это отнюдь не только размещение объявлений на дверях подъездов или пресловутое вывешивание фотографий должников.

Управляющие компании и ТСЖ должны всячески внедрять идею необходимости своевременной оплаты ЖКУ. Ведь что сделает любое кредитное учреждение, если должник вовремя не погасит очередной транш по кредиту и проценты? Обратится в суд, который взыщет все в полном объеме: основной долг, проценты, неустойку и судебные расходы, а также потребует досрочно возвратить остатки кредита. Кроме того, сведения о нерадивом плательщике будут переданы в Национальное агентство кредитных историй, и тогда о нем узнают все другие кредитные учреждения. Это исключит возможность получения им заемных средств в дальнейшем. Приведенный пример иллюстрирует последствие невозврата долга и наступившую вследствие этого ответственность.

А как же с оплатой ЖКУ? Где поощрение, где осознание, где последствия? Нет ни первого, ни второго, ни третьего. Управляющая компания должна располагать следующими сведениями:

- кто из жильцов исправно оплачивает ЖКУ в срок;

- кто исполняет свои обязательства с задержкой в 1-3 недели;

- кто платит за ЖКУ авансом;

- кто является злостным неплательщиком.

Для участников рынка ЖКХ такая статистика просто необходима. Отрасль уже давно стала предметом бизнеса, а в нем, как известно, всегда есть клиент. В этой связи приведем расхожее выражение: "Бизнес - это не то, что ты знаешь, бизнес - это то, кого ты знаешь".

Каждый бизнес использует свои специфические информационные ресурсы, которые являются его составной частью: о том, что планируется делать, должны знать все клиенты. Так и жильцы должны знать о возможных поощрениях, предусмотренной ответственности и неотвратимых последствиях, наступающих в случае неоплаты ЖКУ.

Системная работа с должниками ЖКХ заключается в том, чтобы сформировать у граждан четкое сознание в отношении их имущественной, административной и уголовной ответственности, а также возможных последствий в виде ареста имущества, начисления штрафов и пеней, взыскания судебных расходов и т. д.

Информационный способ признан самым эффективным. Он действует на неопределенное количество субъектов отношений, создает повод для реальных действий со стороны жильцов, имеющих задолженность. Так, на них очень убедительно действует наглядный пример, когда у соседа-должника судебные приставы выносят имущество…

Достигнуть поставленной цели можно путем решения простых задач:

- создания информационного ресурса (например, информационного стола в управляющей компании или ТСЖ, информационной доски на двери подъезда или в иных местах, где информация будет постоянно обновляться, соответствующим образом воздействуя на жильцов);

- разработки и распространения проектов процессуальных документов, направленных на взыскание долгов за ЖКУ;

- еженедельного получения новых результатов и осуществления разнообразных действий по взысканию долгов за ЖКУ;

- постоянного информирования о собственной практике и опыте других территорий, анализа динамики результатов.

Реализация этих задач в системе должна обеспечить эффективность действий по возврату долгов за ЖКУ, показать серьезность намерений управляющих компаний и ТСЖ, продемонстрировать имущественные последствия для жильцов, включая дополнительные издержки, а также обрисовать перспективу развития ситуации для каждого, кто уклоняется от оплаты ЖКУ.

Информационный ресурс следует размещать в том месте, где производится оплата услуг, а также там, где жильцы бывают практически ежедневно. Например, размещение указанных сведений в непосредственной близости от подъезда удобно в отношении тех жильцов, которые редко бывают в местах оплаты услуг.

Информационный ресурс должен быть очень содержательным и убедительным.

- претензии о наличии долга; сведения о будущих действиях по взысканию задолженности с описанием мер по аресту имущества и взысканию пеней; судебные издержки;

- информацию о том, что ждет должника за неоплату ЖКУ в исполнительном производстве, с указанием общей суммы, которая подлежит взысканию и в сравнении с существующим долгом.

Скорее всего, возможные юридические последствия, а также сравнительные цифры суммы долгаЖКХ, имеющегося на настоящий момент, и накрученных на нее сумм заставят значительную часть должников сделать выбор в пользу скорейшей оплаты ЖКУ;

- проект искового заявления о взыскании долга за ЖКУ; проект ходатайства об аресте счетов в банке и имущества должника; проект письма в Национальное агентство о наличии решения суда и долге, который в настоящее время должник не способен погасить. (Соответственно, в будущем он не будет способен обслуживать взятые кредиты и платить проценты.);

- проект заявления о возбуждении исполнительного производства в службу судебных приставов, а также (по возможности) копию постановления службы судебных приставов о возбуждении исполнительного производства со взысканием дополнительных 7% со всей суммы долга и расходов по совершению исполнительных действий; копию постановления об аресте имущества (без инициалов должника);

- копии решений судов о взыскании долгов за ЖКУ;

- сведения о придании гласности действиям по взысканию долгов, например: "В настоящее время подано в суд столько-то заявлений о взыскании долгов за ЖКУ.

В результате общий долг сокращен на такую-то сумму, наложено столько-то арестов на имущество жильцов, в кредитные учреждения отправлена информация о стольких-то жильцах, имеющих задолженность по оплате ЖКУ» и т. п.; - сведения о работе службы судебных приставов с должниками ЖКХ. Важно предоставить жильцам возможность индивидуально изучить проекты указанных документов. Как правило, в данном случае их детальное изучение осуществляется всей семьей и принимается совместное решения об оплате ЖКУ.

Системная работа по информированию жильцов о борьбе с задолженностями, ее перспективы и результаты, безусловно, подтолкнут значительную часть граждан к активным действиям. Осознание того, что за долги ЖКХ могут арестовать, описать имущество или арестовать банковские счета (депозиты), вряд ли позволит должникам спать спокойно…

Информационный способ работает и дает конкретные результаты, но главное, что он направлен на перспективу - формирование среди населения устойчивого понимания приоритетности оплаты услуг ЖКУ. Далее непосредственно должна следовать строгая и последовательная реализация объявленных планов работы в отношении каждого должника ЖКХ. Все, кто получил претензию и ознакомился с ее текстом, должны понимать, что предусмотренные в отношении них меры реальны и процесс взыскания долгов уже начат.

Вместе с тем нужно постоянно информировать жильцов о достигнутых результатах: о снижении количества должников, наличии судебных решений и др. Необходимо знать и правильно классифицировать категории жильцов. Это существенно облегчает работу с должниками за ЖКХ. Все люди разные: для одних достаточно одного предупредительного звонка, для других - письма, а для воздействия на третьих может понадобиться обращение в суд.

И еще раз напомним о том, что не следует забывать о поощрениях. Визит жильца с целью совершить своевременную или авансовую оплату можно отметить вручением небольшого, но приятного подарка: календаря, ручки, карандаша, конфет или чего-то подобного. При этом не стоит скупиться на приветливую улыбку и благодарность за пунктуальность. Такие меры работают как стимул для дальнейшего своевременного выполнения жильцом своих обязательств.

Итак, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, приступаем к следующим действиям:

- анализируем уровень собираемости платежей за прошедший месяц (для статистики и проверки эффективности своей работы);

- выводим список должников и разбиваем на группы (например: забывчивые; сильно занятые; злостные). На самом деле существует психологически обоснованное разделение должников на группы, к каждой из которых следует применять соответствующие меры воздействия;

- организуем информационный ресурс (информационные столы, доски и т. п.);

- готовим материал для информационного и правового воздействия;

- осуществляем непосредственно информационное и правое воздействие; подводим итоги и информируем о результатах всех жильцов через информационный ресурс;

- поощряем дисциплинированных граждан.

Самое главное правило: для того, чтобы добиться успеха, все это нужно проделывать постоянно!

Статья размещена в журнале «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера», №1, 2010

Все наслышаны о незаконных и порой жестоких методах коллекторов. Много людей не только морально, но и физически пострадали из-за своевременно непогашенного долга, известны даже случаи трагических исходов обращения «вышибал» с заемщиками.

Ввиду этого в 2016 году был принят Закон № 230-ФЗ, направленный на защиту граждан от своеволия коллекторских фирм.

Сегодня я расскажу о том, как должен работать коллектор по закону, какие методы воздействия на граждан запрещены и куда можно пожаловаться в случае применения насилия к должнику.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

○ Коллекторы и должники.

На сегодняшний день коллекторской может быть только организация, включенная в государственный реестр ФССП, основным видом деятельности которой является истребование задолженности. Не регистрируются в базе конторы, уставной капитал которых составляет менее 10 млн рублей.

Должник – лицо, своевременно не погасившее долг.

Коллекторы вправе истребовать только такие виды задолженности (ст. 1 Закона):

- По займам и кредитам, выданных юридическими лицами, если кредитор привлек коллектора для принудительного изъятия денег на основании письменного соглашения.

- По денежным обязательствам перед физическим лицом, если сумма долга составляет менее 50 тысяч рублей (кроме случая, когда кредитор переуступает долг через договор цессии).

- По коммунальным услугам, если коллекторам были переданы полномочия по взысканию долга.

○ Законные средства работы коллекторов.

Одним из главных нововведений является то, что коллекторы теперь не могут приходить просто так – кредитор обязан заранее уведомить об этом должника.

«Кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником» (ст. 9 Закона).

В новом нормативном акте также не поощряются незаконные методы работы коллекторов. Общение с должником должно происходить сугубо в рамках следующих способов взаимодействия с заемщиком.

✔ Назначение встреч.

Право назначать встречи установлено ст. 4 Закона.

При любом личном общении сотрудник коллекторской организации обязан представиться и показать документ, подтверждающий его полномочия.

Имейте в виду, что обязательно будет идти запись разговора, о которой вас должны заведомо уведомить (ст. 17 Закона). Если вы не чувствуете в себе сил встретиться с коллектором и вести конструктивную беседу, наймите адвоката. О ведении дальнейших бесед через юриста коллекторам нужно сообщить письменно.

«Заявление должника о том, что взаимодействие будет осуществляться только через указанного им представителя, должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя должника, номер его контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты» (ч. 3 ст. 8 Закона).

В ч. 3 ст. 7 Закона установлены временные ограничения на встречи. Они не могут проходить ночью, а также чаще 1 раза в неделю.

«По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником:

- В рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах.

- Посредством личных встреч более одного раза в неделю».

Во время аудиенций могут быть заключены соглашения о способах взаимодействия сторон, о согласии должника на привлечение третьих лиц и на передачу сведений о себе посторонним, а также другие договора, не ущемляющие прав и интересы заемщика.

✔ Звонок с уведомлением о наличии задолженности.

Кредитор или коллектор при личном общении по телефону не вправе звонить с неопределяемого номера или скрывать информацию о себе. Разговор должен осуществляться на языке договора, на основании которого образовался долг (ч.ч. 9, 10 ст. 7 Закона).

Коллектор обязан представиться, проинформировать о причинах звонка и назвать основания, на которых кредитор передал ему полномочия по истребованию денег. Разговор будет записан.

Общение по телефону не может происходить:

- В рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

- Посредством телефонных переговоров:

- Более одного раза в сутки.

- Более двух раз в неделю.

- Более восьми раз в месяц» (ч.3 ст. 7 Закона).

✔ Почтовая связь.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона взаимодействие с должником может осуществляться через почту.

«Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются:

- Информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах:

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя).

- Почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона.

- Сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

- Фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение.

- Сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику.

- Сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования).

- Реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности» (ч. 7 ст. 7 Закона).

○ Незаконные способы взыскания долгов коллекторами.

Закон запрещает психологическое давление, угрозы, применение физической силы и обман в отношении должника (ст. 6). Тем не менее на практике коллекторы поступают по-своему, применяя старые и проверенные методы влияния на граждан.

Рассмотрим, как коллекторы могут принудить заплатить им деньги вопреки правовым нормам.

✔ Назначение огромных процентов и пени.

Коллекторы не могут без документальных на то оснований назначать проценты на задолженность. Очень часто случается, что размер долга буквально за несколько месяцев становится космическим, превышая изначальную сумму в десятки раз.

Если с вами случилась такая история, потребуйте у коллектора предоставить вам документальное основание начислений и механизм расчета. Естественно, такой информации никто не предъявит, исключением является ситуация, когда вы сами согласились на повышение процента.

Также вы можете припугнуть коллекторов обращением в суд. Незаконно начисленную неустойку обычно удается оспорить.

✔ Угроза жизни и здоровью должника или его близких.

Коллекторам запрещено угрожать нанесением вреда здоровью или уничтожением имущества должника.

Даже словесные выпады в сторону заемщика запрещены.

На всякий случай записывайте каждый свой разговор с коллекторами на диктофон. Если вам удастся зафиксировать угрозы, обратитесь в правоохранительные органы, так как действия вымогателей наказуемы. Ответственность для нарушителя может наступить на основании ст. 163 УК РФ.

✔ Попытка продажи имущества.

Все попытки забрать ваше имущество коллекторами незаконны, так как полномочиями в отношении ареста собственности должника наделен только пристав.

Попытки отобрать имущество могут проявляться по-разному:

- Обманом.

- Путем склонения должника к невыгодным сделкам.

- Через угрозы повреждения собственности.

- Путем «ареста» недвижимости и понуждения заемщика отдать долг в установленный срок или переписать на коллектора квартиру.

При любом «покушении» на ваше имущество, в том числе словесном, попытайтесь провести конструктивную беседу с вымогателями и сделайте акцент на том, что при дальнейших попытках забрать собственность, вы обратитесь с жалобой в правоохранительные структуры. Разговор желательно записывать на диктофон.